<span id="9mlez"><optgroup id="9mlez"></optgroup></span>

近期,中國科學院合肥物質院安光所團隊在生態聲音景觀研究領域取得重要進展,相關成果以《利用生成對抗網絡進行生物聲學識別、降噪和聲源分離》(Animal acoustic identification, denoising and source separation using generative adversarial networks)為題,發表在生態學權威期刊 Methods in Ecology and Evolution上。

在自然生態系統中,鳥類、昆蟲等動物的鳴叫聲,以及風聲、雨聲和人類活動聲音共同構成了完整的生態聲音景觀。由于不同物種鳴叫頻率不同,研究人員可通過聲音頻譜圖,從生態聲音景觀中解析出物種多樣性信息。近年來,判別式機器學習方法被廣泛應用于聲音景觀解析,以監測生態系統物種多樣性及其時空變化。然而,對于物種豐富、聲源復雜的生態系統,難以從聲音景觀中準確鑒別物種和估算物種多樣性,這給基于生態聲音景觀的生態監測帶來了挑戰。

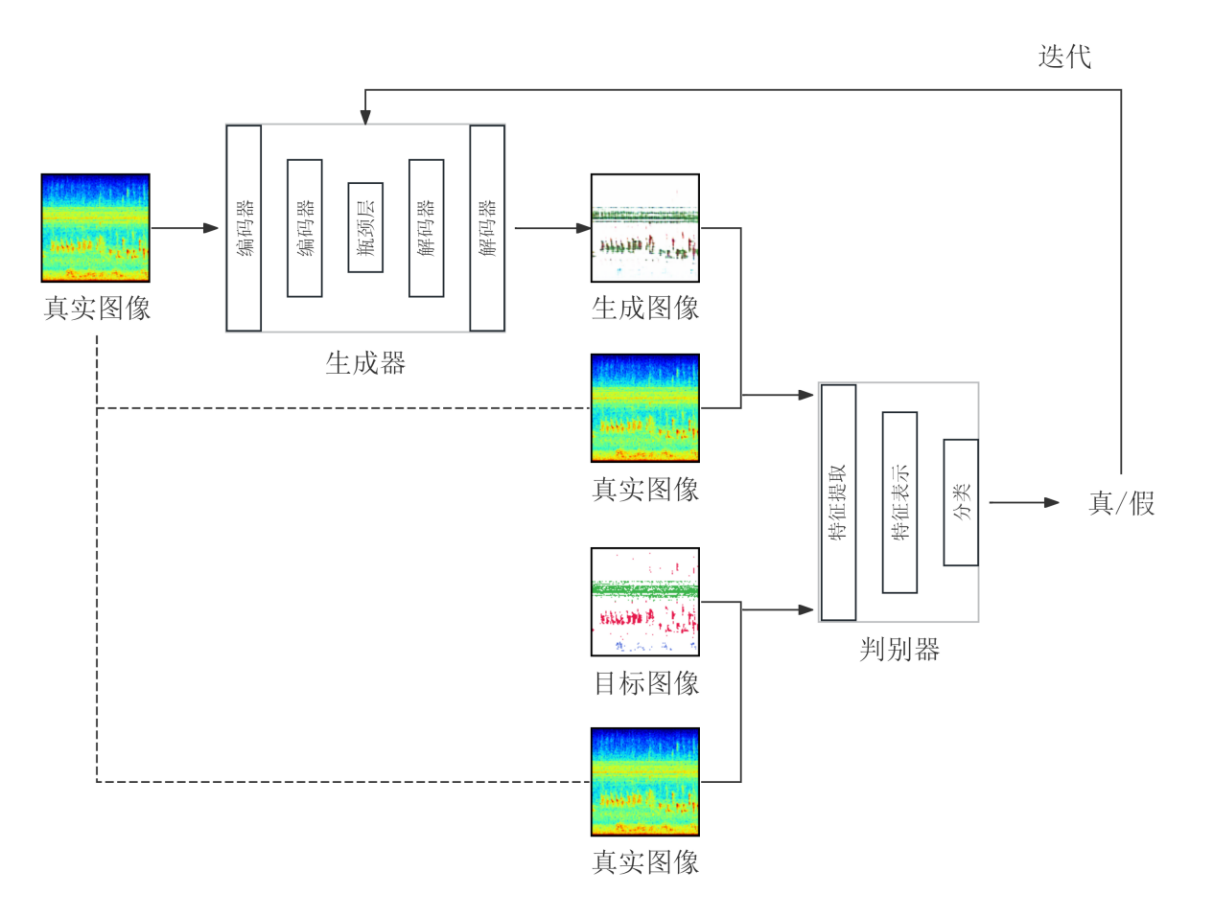

針對這一問題,研究團隊提出了基于生成對抗網絡(Generative Adversarial Network, GAN)的新方法,通過學習真實聲音頻譜圖的潛在分布,重構聲音景觀成分,最終混合聲源合成逼近真實的聲音景觀。與傳統的“解析”方法不同,論文發展的“生成”法能夠捕捉聲學空間中的內在結構和特征,可從復雜聲音景觀中準確提取物種多樣性信息,為基于聲音景觀的生物多樣性監測和生態系統健康評估提供了新途徑。

中國科學技術大學博士生王梅為論文第一作者,安光所劉方鄰研究員為通訊作者。

論文鏈接:https://doi.org/10.1111/2041-210X.70148

圖1 生成對抗網絡模型架構示意圖

圖2 生成對抗網絡模型在群落水平上生成圖像的視覺比較