<span id="9mlez"><optgroup id="9mlez"></optgroup></span>

近日,中國科學院合肥物質院智能所團隊在玉米氮肥高效利用方向取得進展,揭示了一次性施肥對玉米田氨揮發的激發機制及其調控路徑。相關成果已在環境科學國際期刊Atmospheric Pollution Research上發表。

氨揮發是農田氮肥損失的主要途徑之一,不僅降低氮肥利用效率,還會引發大氣環境問題。當前農業生產中,一次性施肥因操作簡便被大量應用,但目前對其如何影響玉米田氨揮發過程缺乏深入解析,這制約了氮肥高效利用技術的研發與應用。

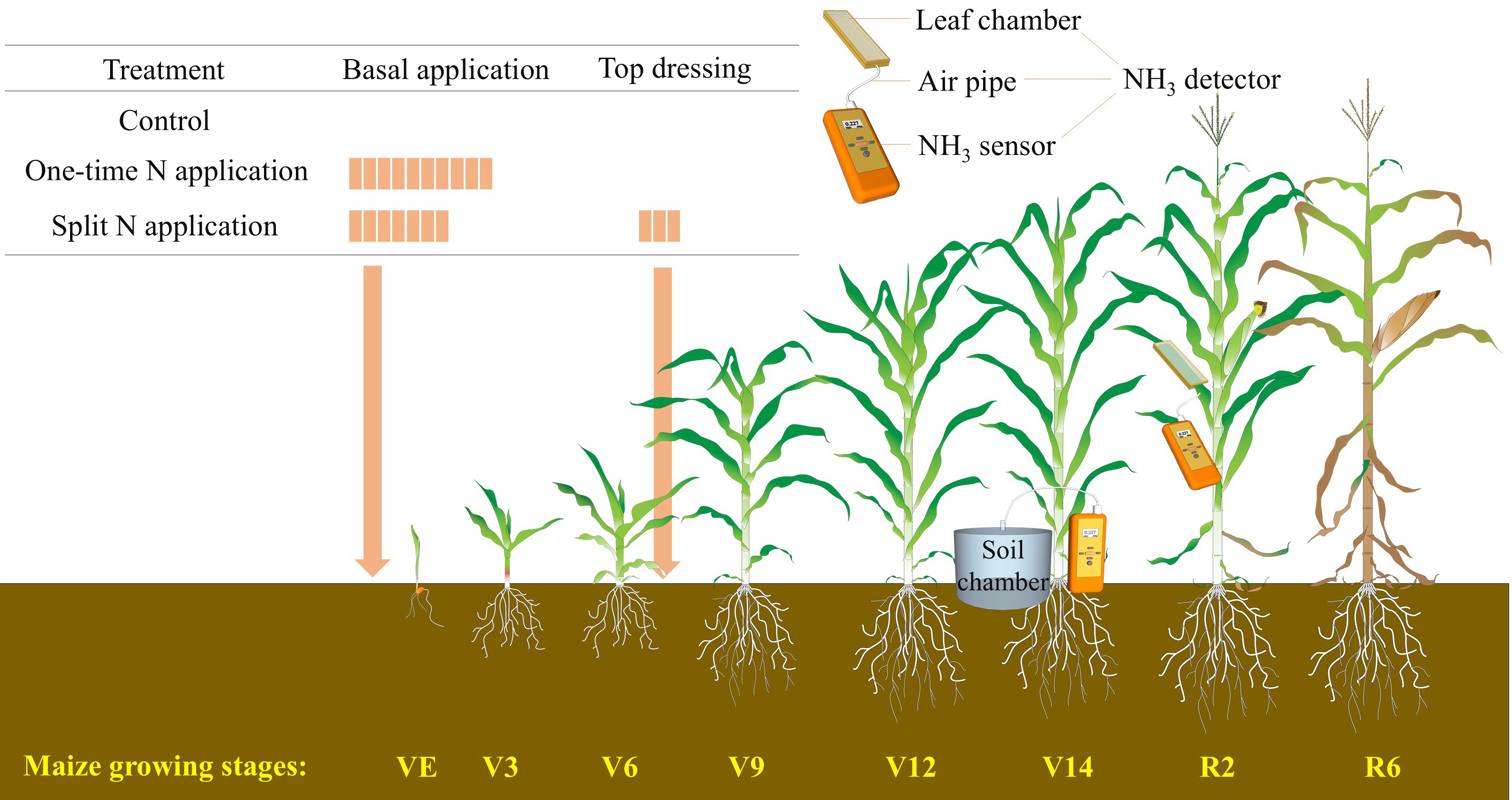

科研團隊依托安徽省環境友好高效化肥農藥工程研究中心,聯合安徽農業大學玉米研究團隊,開展為期兩年的田間原位試驗,運用電化學智能傳感技術實時監測氨揮發通量,并結合土壤理化參數和玉米表型性狀,系統解析了一次性施肥下玉米田氨揮發的時空變化特征與關鍵驅動因子。

研究發現,土壤和玉米冠層氨揮發量分別占田間氨揮發量的78.2%-82.8%和17.2%-21.8%。與分次施氮相比,一次性施氮使冠層氨揮發量增加6.7%-14.3%,土壤氨揮發量提高4.3%-5.7%,產量尺度氨揮發量增加11.4%-11.7%;而糧食產量降低3.6%-6.2%,氮素回收效率降低10.2%-13.9%。一次性施氮條件下,較高土壤銨態氮濃度、較低的土壤含水量、較大的葉片質外體銨態氮濃度和葉面積,是激發其土壤和冠層氨揮發的關鍵原因。上述結果加深了對土壤和冠層氨揮發的理解,為優化玉米施氮策略、減少農田氮素損失提供了新依據。

安徽農業大學碩士研究生張珂迪為該論文第一作者,智能所楊陽副研究員為其校外指導教師。該研究得到國家重點研發計劃等項目支持。

文章鏈接:

https://doi.org/10.1016/j.apr.2025.102729

圖1 施肥模式與氨揮發智能傳感裝置示意圖

圖2 不同施肥模式下玉米田氨揮發的構成分析

圖3 一次性施肥對玉米田氨揮發與玉米生產的調控機制